「2025年問題」って、聞いたことありますか?なんだか難しそうで、自分たちには関係ないって思っていませんか?

実はこれ、私たち保育者にとって、とても大切な未来の話です。

そもそも「2025年問題」とは、日本に超高齢化社会が本格的に到来することで生じるさまざまな社会問題のこと。

具体的には、国民の5人に1人が後期高齢者(75歳以上)となることで、雇用・医療・福祉といった日本経済や社会の広い領域に深刻な影響が及ぶと懸念されています。

もちろん、保育現場も例外ではありません!

保育現場では、2025年を境に大きな転換期を迎えます。これからの保育は、単に子どもを預かる「量」から、質の高いサービスを提供する「質」へと進化する時期。

さらに地域に開かれた存在として求められていくでしょう。

この記事では、保育者そして園の運営者に向けて『保育の2025年問題とは何か』『選ばれる保育者・園になるために必要な対策』について、わかりやすく解説します。

2025年以降の自分の働き方、働いている保育施設のあり方について気になる方は、ぜひ参考までにご覧ください!

2025年問題の背景は少子高齢化。保育現場に訪れる3つの変化

2025年問題の根底にあるのは、日本の「少子高齢化」という大きな問題です。後期高齢者の増加と社会を支える現役世代の減少は、以下のような問題を引き起こします。

- 社会保障費の負担増大

- 医療や介護体制の維持困難

- 労働力不足

多くの企業で人材不足が進み、ビジネスケアラー(家族の介護と仕事を両立する人)も増加。こうした問題は、保育現場も例外ではありません!

そのため、保育のあり方が大きく見直されています。2025年以降は、次の3つの変化が現れるでしょう。

保育士配置基準の見直し

保育の質の向上と負担軽減を目的として、保育士の配置基準が段階的に見直されています。

| 見直し前 | 見直し後 | |

| 4歳児以上 | 保育士1人:子ども30人 | 保育士1人:子ども25人 |

| 満3歳児 | 保育士1人:子ども20人 | 保育士1人:子ども15人 |

| 1歳児 | 保育士1人:子ども6人 | 保育士1人:子ども5人 |

参考元:こども家庭庁「1歳児の職員配置の改善」

保育士配置基準の見直しは、子どもたち1人ひとりへより手厚いケアと教育の提供が期待されています。その一方で、より多くの保育士が必要となり、慢性的な人材不足に拍車がかかってしまう懸念も否めません。

東京都の保育料の無償化拡大

東京都では、2025年9月から「保育料等第一子無償化」の実施を発表。東京都在住の0~2歳児の保育料が、所得制限なく第一子から全員無料になります。

子育て世帯の経済的な負担を減らすことで、保育園への入園希望者がさらに増加する可能性が考えられるでしょう!

そのため、保育園の需要が増えることによる対応力が求められます。

利用者数減少で“選ばれる園”へ

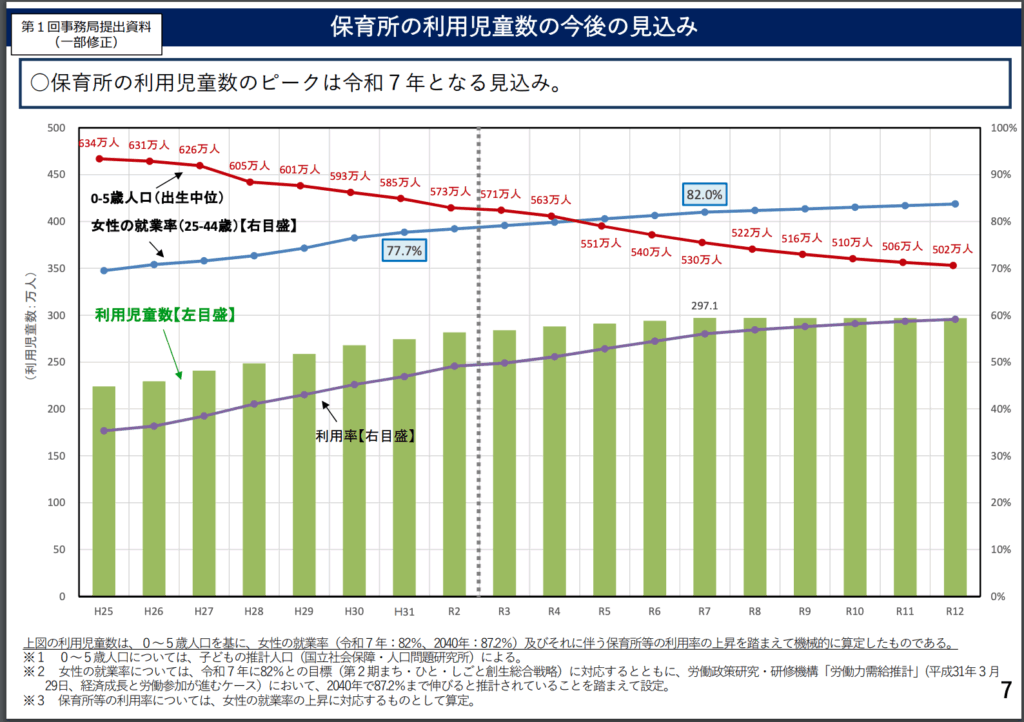

実は、令和3年厚生労働省が発表した「保育の取り巻く環境について」の推計では、保育所の利用児童数は2025年をピークに緩やかに減少すると予測されています。

※画像引用元:厚生労働省資料「保育所の利用児童数の今後の見込み」

これまでは「待機児童解消」が急ぎの課題でしたが、今後は「園児の定員割れ」という課題が増えていくでしょう!

「あれ?保育園の需要が増えるんじゃなかったの?」と疑問を抱く方もいると思いますが、保育施設を利用する人数は減っていくのが現状です。

「保育施設の需要はあるが、全体的な利用者数は減る」という、一見すると相反するような現象が見られるようになります。今後は少子化が進むにつれて、保護者はより慎重に園を選ぶようになるでしょう。

つまりこれからの保育園は、単に「預かる場所」だけでなく、「質の高い保育」や「独自の魅力」を提供し、「選ばれる園」になることが不可欠なのです!

保育の2025年問題の背景をカンタンに解説!

ここからは、保育の2025年問題の背景をカンタンに解説します!

少子化(コロナ禍で加速)と待機児童の解消

日本の出生数は年々減少し、コロナ禍でさらに加速しました。これによって、社会問題となった「待機児童」は、多くの地域で解消されつつあります。

また、待機児童解消のために保育施設を増やした背景も、一因になっているでしょう。

とはいえ、また新たな課題に直面しつつあります。少しずつみていきましょう!

園児定員割れと保育者の将来

全国的な影響は限定的なものの、少子化によって園児の定員割れが発生しています。

厚生労働省発行「地域における保育所・保育士等に関する検討会参考資料集」のデータでも、令和7年(2025年)をピークに園児数が減少に転じるという見込みが。

そのため、将来的に「保育者が余る可能性」が指摘されるようになりました。将来的に保育者の求人が減少したり、場合によっては解雇や転職を余儀なくされたりする可能性があるということです。

【保育現場の運営】経営困難と再編

園児の定員割れは、園の運営に直接的な影響を与えます。真っ先に収入源である保育料が減少することで、経営困難になる園が増加するリスクがあるのです。

結果として、廃園や合併が視野に入ってくる園も出てくるでしょう。

とはいえ、女性の就業率は増加傾向にあり、働く女性を支える保育サービスのニーズは依然として高い傾向です。保育士の有効求人倍率も高いため、今すぐに保育者が余るという状況ではありません!

しかし、今後は「経営力のある園」とそうでない園との差がハッキリします。持続可能な運営体制を築くために、変革が求められるのです。

2025年以降は、保育業界全体の再編が進んでいく時代に突入することを覚えておきましょう!

保育の2025年問題の対応策!私たちができる7つのこと

保育の2025年問題は、将来的に保育者が余る可能性や園の経営が難しくなるリスクがあります。そうは言っても、すぐに大きな影響が出るわけではありません。

大切なのは、今から少しずつ変化に対応すること。

ここからは、個人として園として、保育に関わる私たちが今できる具体的な7つの対応をご紹介します。

個人としてできること

まずは、保育者個人が今できる対応策です!ぜひ、参考までにご覧ください!

1. 資格や検定でスキル・キャリアアップを図る

「選ばれる保育者」になるためには、専門性を高めることが重要です。たとえば以下の資格があると、キャリアアップが望めるでしょう。

- 乳幼児教育アドバイザー

- 食育インストラクター

- チャイルドカウンセラー

- 医療保育専門士

- 放課後児童支援員

- 幼稚園教諭

これらの資格は専門性を高めるだけでなく、将来のキャリアパスを広げる可能性があります。実際の保育でも活かせるスキルにもなるので、学んでおいて損はありません。

2. 新しい働き方も視野に転職を考える

現在の職場で将来に不安を感じる場合は、視野を広げてみるのも一つの手です!スキルを活かせる、以下の転職先も参考にしてみてください。

- 認定こども園

- 企業内保育施設

- ベビーシッター

- 病児保育施設

- 発達支援施設

- 学童保育施設

保育士資格・保育経験があることで、比較的幅広い勤務先を視野に入れられるでしょう。保育施設以外にも経験をつなげやすい職種があるので、ぜひ一度チェックしてみてください!

園としてできること

続いては、園運営者ができる対応策をご紹介します!

3. 保育の質を向上させる

「選ばれる園」になるためには、なによりも保育の質が重要です。保育の質を高めるための以下の対応策をご覧ください。

- 職員研修の充実

- カリキュラムの見直し

- 保護者との連携強化

職員研修の目的は、保育者のスキルアップ。最新の保育理論や実践方法の学びの場を積極的にもうけてみましょう。

また、子どもたちの個性・発達段階に合わせたカリキュラムの見直しも大切です。職場研修での学びも率先して活かしていきたいですね!

さらに、保護者との連携も重要な業務です。園活動や子どもの様子・変化を伝えながらコミュニケーションをはかり、さらに信頼関係を深めていきましょう!

4. 独自の魅力をつくる

独自の魅力は、ほかの園と差別化を図るために大切です。この機会に「この園ならでは」の強みを打ち出してみましょう。

- 特色ある教育プログラム

- ICTの積極的な導入

- 専門性を活かしたサービス

自然体験・音楽・アート・英会話など、園独自のプログラムを展開します。また、ICT化も差別化として有効です。

専門性を活かした食育・発達支援など、特定の分野に特化したサービス提供も魅力があります。

もし、保育のICT化について詳しく知りたい方はこちらにまとめています!

5. 中長期的な計画を策定する

今後の少子化を見据えて、中長期的な運営計画をしっかり立てます。

- 園児数の推移予測

- 施設・設備の最適化

- 多角的な収益源の検討

数年先を見越して、地域ごとの出生数や人口移動などを把握しておきましょう。将来的な園児数の予測を立てておくと安心です。また、予測した園児数に応じて、施設の改修や機能の見直しを検討しましょう。

また、保育以外の地域交流活動として、子育てサロン・イベント開催など、新しい収入源の模索も大切です。

6. 安全性の向上と環境整備を徹底する

園選びの最も重要な要素の1つは、安全・安心です。安全性の向上のために、環境整備を徹底しましょう!

- 徹底した危機管理

- 衛生管理の徹底

- 安心して過ごせる環境

防災訓練・不審者対応訓練をはじめ、緊急時の連絡体制の確立など、あらゆる事態を想定した危機管理体制を構築します。

また、感染症対策・食中毒予防など、衛生管理も欠かせません。さらに、園庭や遊具の安全性、アレルギーや午睡管理など、子どもたちが安全・快適に過ごせる環境をしっかり整えましょう。

7. 保育者に時間とゆとりを与える環境作り

保育士の働きがいと定着率は、心身にゆとりを持って働ける環境が不可欠です。働く環境をよくするために、以下の対策をご覧ください!

- ICT化による業務効率化

- 業務・行事の見直し

- 適切な職員配置

- 処遇改善の実施

ご存知の方も多いと思いますが、ICT化は記録業務や事務作業などの負担軽減にも効果的です。また、保育者の大きな負担となっている行事や、日々の業務の見直すも必要もあるでしょう。

さらに、保育のゆとりを確保するのには、適切な職員配置も重要です。有給休暇や休憩が取りやすい体制を整えましょう。さらに今後は、介護をしながら働く「ビジネスケアラー」が増えることも視野に入れたいですね。

加えてこども家庭庁が推進する「処遇改善加算」なども活用して、給与・手当の改善に努めることも覚えておきたい対策です!

保育のICT化についての記事はこちら。

【結論】保育の2025年問題を恐れず、少しずつ変化していこう

2025年問題は、保育にとって大きな節目のタイミングです。今後は、子どもを取り巻く環境は少しずつ変化していきます。

とはいえ、やみくもに恐れることはありません!むしろ、これからの保育をよりよくするための「チャンス」なのです。

私たち1人ひとりが「保育者として何ができるか」「どんな保育を提供したいか」などを考え、少しずつ行動することで、今後の未来を明るく変えることができます。

まずは、模索することからはじめてみてください。変化を恐れず、一緒に未来の保育を創っていきましょう!

コメントを残す